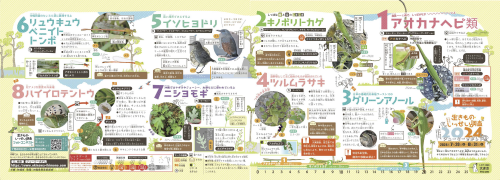

生きものいっせい調査

【 調査 の 目的 】

沖縄 は 生物多様性 のとても 豊 かな島です。ところが最近、もともといた生きもの( 在来種 )が 減 り、 よそから来た生きもの( 外来種 )が目につきます。 在来種 は本当にいなくなったのでしょうか? 外来種 はどこまで広がっているのでしょうか?こんな、身近な自然の変化をみなさんに調べてもらおう! というのが「生きものいっせい 調査 」です。

昔、アオカナヘビは、 沖縄島 では家の近くで見つかる身近な生き物でしたが、 最近は 減 っているといわれています。こうした生き物が今どうなっているかを知ることで、身近な自然の変化について新しい発見があるかもしれません。身近な生き物や自然が、今どうなっているかを知るために、みんなの協力が必要です。

【 調査 の 方法 】

沖縄県内 の小学校に 調査票 を 配布 し、 夏休み 期間中 に家や学校の周りで見つけた生き物を調べてもらいました。

フォトコンテストも 同時 に 実施 し、 生き物の写真と写真を 撮 った場所を教えてもらいました。

【 調査 の 結果 】

2024年の

調査の結果

は、下のリンク先からダウンロードできます。

調査の結果

は![]() のページからも見ることができます。

のページからも見ることができます。

生き物をクリックすると 調査結果 が見れます。

【 琉球大学戸田研究室 からのコメント】

「生きものいっせい調査」が開始されてから10年。近年では、キノボリトカゲについては回答者の15〜20%、カナヘビ類については6〜9%が野外で見つけたと報告しています。これらの数字(トカゲの 確認率 )は、これらのトカゲ類が多かったり少なかったりということのほかにも、参加者たちがどの 程度熱心 にトカゲ類を探したかということや、どの地域の小学校から回答が多かったかといったことにも 影響 を受けています。そのため、これが 単純 にトカゲ類の生息数を反映しているとは言い切れません。特に、 事業開始後数年 は回答する学校の数が少なかったりしたため、結果の 解釈 には注意が必要です。もう少し 長期的 にデータを 蓄積 し、さらに、地域別の 回答者数 とそれに 占 める「トカゲを見た」という人の数の 推移 を詳しく 分析 して、トカゲの 個体群 の 動態 について評価していければと思います。このように 本事業 の結果は、みんなで 一斉 に調査をすることでトカゲの 生息数 の 増減 や、数が減っている地域の特定などに役立てることが期待されています。 この 事業 にはもう一つの 重要 な目的があります。それは、「いっせい調査」への参加をとおして、みんなにトカゲ類など、身の回りの 小動物 に関心を持ってもらうことです。我々にとって身近なキノボリトカゲやアオカナヘビは、実は、 琉球列島 の 固有種 です。現在、 人間活動 の 影響 で、これまでにないスピードで生物の 大量絶滅 が進行していると言われていますが、実際に絶滅してしまった種の3/4は島の 固有種 であるという報告があります。沖縄のトカゲがそうならないよう、みんなが関心を向け、状況を知っておくことが大切です。私が沖縄の 爬虫類 を見るようになった過去30年間でトカゲ類は間違いなく減っています。日頃トカゲやカエルのことなど気にする機会が少なくなっているみんなのお父さん、お母さんも、子供のころを思い出せば、「昔はもっといたのに」と感じるに 違 いありません。そう感じることができるのは、その 世代 の人たちが子供のころにトカゲをたくさん見ていたからです.このまま時代が進んで、子供のころにさえ虫やカエル、トカゲを見て、あるいは捕まえて遊んだ 経験 がない人ばかりになってしまったら、誰が、カエルやトカゲと 共存 できる環境を取り戻そうと考えることができるでしょう。そんな風にならないための「いっせい調査」でもあるわけです。初回の「いっせい調査」に参加してくれた人はもう大人になっているはず。多くの人が「あのときアオカナヘビを見つけてうれしかったな」と振り返ることができる「いっせい調査」であり続けてほしいと思います。